HTML

インターネットで使われる言語に

HTML

(ハイパーテキストマークアップランゲージ)

っていう世界標準の言語があります。

このHTML・・・

当初は、まぁブラウザーに文字を表示するくらいしか出来なかったので、動きのあるウェブや、ユーザーからの応答性を必要とする場合には、JAVA・パール・PHP・CGI・FLASHなどを併せて使っていましたが、今はHTMLのバージョンが上がりHTML自体でも色々なことが出来るようになりました。

まぁ、

HTMLのみで何でも出来るわけではありませんので、そこは適材適所に使っていくものを適切に選択することは今も変わりませんが・・

・・と言うわけで・・・

Hype3

HTMLで動きのあるウェブページや部品を作ることができるマックのソフトの「Hype3」で、

相続放棄の簡易診断プログラム

を作ってみました。

相続放棄簡易診断プログラム

※ 本相続放棄簡易診断プログラムの結果を保証するものではありません。

詳細は必ず、専門家へ直接ご相談ください。

これを昨日の夜・・一時間くらいのやっつけ仕事で作ったのですが・・

実に面白い・・危うく夜更かしするところでした・・(^^;)

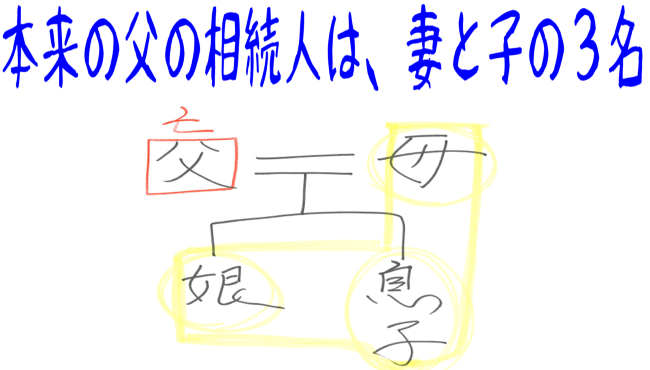

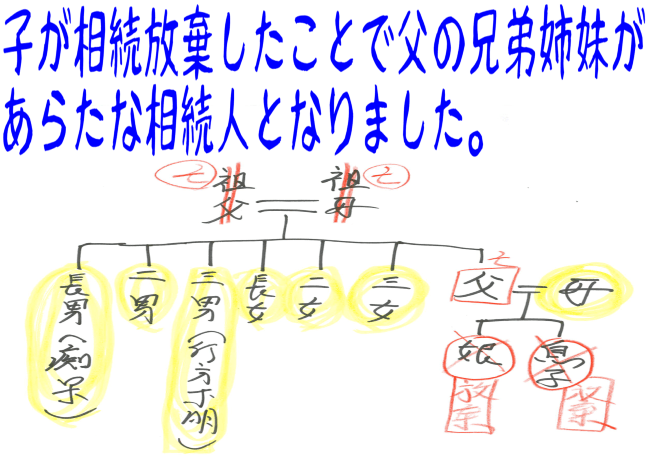

単純に、問いに対して「はい」か「いいえ」を選択するだけで、相続放棄ができるか否かを簡易的に診断できます。

ご興味があればお試しください。

もちろん何度やっても無料です(笑)

- ちなみに、判定結果にバグがありましたので、バグを修正したものを再アップしました(平成30年7月13日)

選択の話

ところで・・選択といえば・・・

色々とやりたい事が沢山あるのだが,如何せん,それらを処理する能力が無く,残された時間もそれほど多くは無いようだ・・

どこかで四捨五入の選択をしなければいけないのだろうが・・

能力を上げるにももう無理っぽいし・・やはり選択して捨てる勇気を持つ必要があるのか・・まぁ,もう少しあがいてみよう。

相談のご予約メールフォームはこちら

「有料電話相談」はこちら

今日の一曲

ZZ top – Tush

こんなかっこよい爺になりたい・・