お盆

8月といえば・・「お盆」

お盆には、各地域の風習や慣習に違いはあるものの、先祖や亡くなった人たちの霊を祀る行事がおこなわれます

お盆といえば、お正月と並び、普段は離ればなれの親族がひととき一堂に集う時期です。

特にお盆は、流れていく日常の中で、大切な人(故人含む)を思いながら、「いのちのつながり」を考える大切な機会です。

そういうこともあり、

この時期は、兵庫県司法書士会 播磨地区 が行う

「司法書士無料相談会」でも、

「相続」に関する相談が多くなります。

無料相談会

兵庫県司法書士会 播磨地区

(加古川市・高砂市・稲美町・播磨町)では、

毎月第1・第2・第4週目の火曜日

18時~

無料相談会を開催しています。

相談予約専用電話番号

079-454-0866

相談会の受付

この兵庫県の播磨地区で行われている司法書士による無料相談は予約制で、この無料相談会の受付けは、相談会のメンバーで順番に担当しています。

今月の相談受付の担当は 不肖 高峰 がさせて頂いております。

私たち司法書士が、兵庫県 播磨地区 で行っている相談の予約も一回あたりの予定相談数を早々に上回り、予約自体を締め切らないといけない状況となっています。

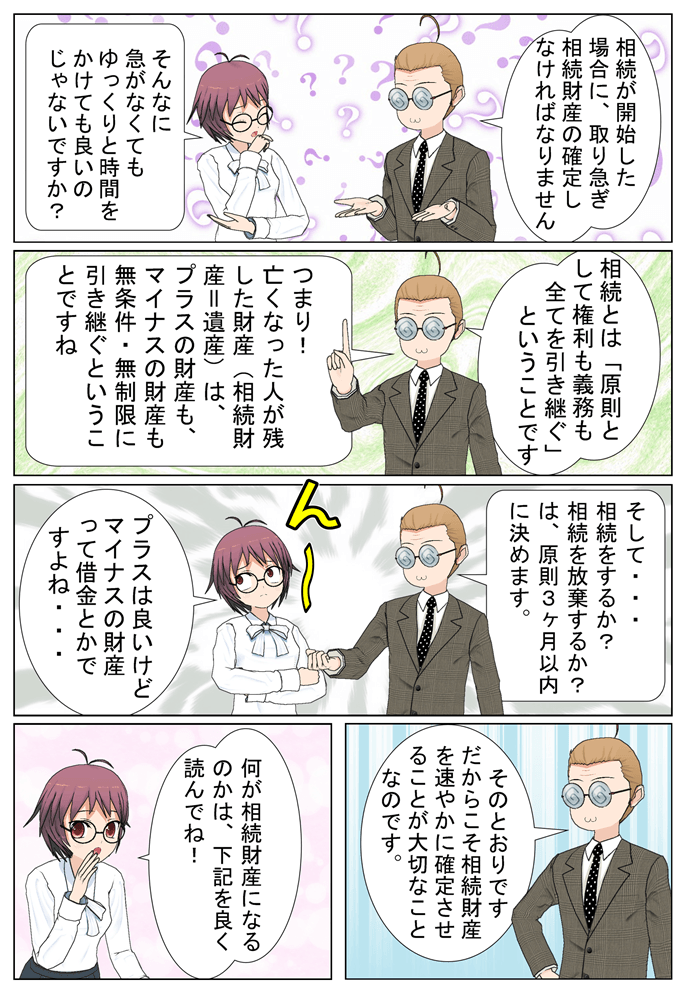

お盆時期の相談の内容で多いのは、

相続を原因とする不動産の所有権移転に関する相談をはじめ、遺言や相続放棄、亡くなった人の借金の相談、遺産の分割、相続税などを含む、相続の手続き全般から、成年後見や財産管理まで、多岐にわたります。

私たち播磨地区の司法書士は、相談の内容によっては、必要に応じて、事前の意見交換を行いながら、相談者へ適切で間違いの無い相談を行えるように準備しています。

もうすぐ、お盆です。

もしかすると、ご先祖様が現世に遊びに来られているかもしれません。

せっかく、遊びに来られたご先祖様の前で、子孫が相続のことで揉めてドロドロの愛憎劇を演じているようでは、ご先祖様も黄泉の国に帰るにかえれません。

各地で行われる花火大会や、盆踊りはもとより、京都の大文字焼きや、長崎の精霊流し等も御霊を慰めたり「お浄土」にお送りするためのものといわれています。

現世に生きる私たちが、それらを愉しみ、皆が仲良く過ごすことが、ご先祖や亡きご家族の御霊への最高の供養だと思います。

お盆を心穏やかに愉しむためにも、ご先祖様より、「無料相談会へ行くように」・・と囁かれた場合には、お近くの司法書士会が行う無料の相談会、若しくは、当事務所まで、お気軽にご相談ください。

「行きはよいよい、帰りは怖い」

「行きはよいよい、帰りは怖い」